Рентгенография – лучевой диагностический метод, доступный и информативный, позволяющий рассмотреть состояние костного скелета и его патологические изменения. Это неотъемлемая часть диагностики при травмах, дегенеративных, деструктивных процессах и воспалениях.

Состояние суставов кисти важно знать:

- Чтобы выявить причину заболевания;

- Определить стадию его развития;

- Увидеть, какие суставы подвергаются изменениям.

Исследование рекомендуют для диагностирования патологий — переломов, вывихов, суставных заболеваний, артроза и ревматоидного артрита.

Как проводится процедура

Специальная подготовка не требуется.

- Следует снять металлические украшения, так как их наличие негативно сказывается на качестве снимка.

- Для защиты от излучения пациенту надевают специальный просвинцованный фартук. Если диагностику выполняют ребенку, то оставляют открытой только диагностируемую зону.

- Во время проведения рентгенографии пациент сидит с согнутой в локте рукой

- Кисть укладывают на специальную кассету, пальцы – вместе. Важно, чтобы кисть была на одной оси с запястьем руки и предплечьем. Как правило, рентген выполняется в прямой и в боковой проекции, если отсутствуют специальные требования.

Противопоказанием является только беременность. Рентгенография занимает несколько минут.

Преимущества использования метода

Диагностика позволяет:

- Распознать изменения на ранних стадиях;

- Поставить правильный диагноз;

- Своевременно провести лечение.

Рентгеновское излучение в малых дозах может быть полезным для организма, так как оказывает лечебное воздействие. Согласно данным медстатистики, дозированное излучение улучшает состояние пациентов при артрозе. Рентгенотерапия позволяет купировать воспалительный процесс и боль в суставах. Лучевая терапия – эффективный метод лечения при патологиях суставов.

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в двух проекциях 1000 Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях 1000

+7 (495) 320-43-41

Лучевая анатомия лучезапястного сустава

Лучевая анатомия суставов

- Рентгеноанатомия лучезапястного сустава и кисти

- Нормальная анатомия кисти

- МРТ-анатомия кисти

- Ультразвуковая анатомия кисти и лучезапястного сустава

- Лучевые критерии нормы лучезапястного сустава

РЕНТГЕНОАНАТОМИЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА И КИСТИ

Анатомическое строение костей, образующих лучезапястный сустав и скелет кисти, относительно простое. Суставная впадина лучезапястного сустава образована запястной поверхностью дистального эпифиза лучевой кости и треугольным хрящом (диском), прикрепляющимся к шиловидному отростку локтевой кости. Суставная головка этого сустава образована комплексом костей проксимального ряда запястья. Дистальный эпифиз лучевой кости относительно плоский, у лучевого его края находится шиловидный отросток. Фронтальный размер эпифиза значительно больше сагиттального. На локтевой поверхности дистального метаэпифиза лучевой кости имеется слабовогнутая цилиндрическая поверхность для сочленения с головкой локтевой кости (суставная впадина дистального лучелоктевого сустава). Головка локтевой кости имеет округлую форму, с локтевой стороны ее находится шиловидный отросток.

В проксимальном ряду костей запястья расположены 4 кости, из которых в состав лучезапястного сустава входят ладьевидная, полулунная и трехгранная. Проксимальные поверхности всех трех костей выпуклые, дистальные у первых двух — вогнутые. Продольная ось ладьевидной кости отклонена от фронтальной плоскости в тыльном направлении под углом примерно 30°, продольная ось полулунной кости совпадает с сагиттальной плоскостью. На тыльной поверхности ладьевидной кости имеется отчетливо выраженная бугристость. Вогнутые дистальные поверхности костей проксимального ряда запястья в совокупности образуют суставную впадину межзапястного сустава. Головка этого сустава представлена комплексом выпуклых проксимальных поверхностей крючковидной, центральной костей, кости-трапеции и трапециевидной костей запястья. Пястные кости и фаланги пальцев имеют строение трубчатых костей. Суставные поверхности проксимальных эпифизов этих костей умеренно вогнутые. Запястно-пястные суставы плоские, с незначительным объемом движений, пястно-фаланговые и межфаланговые суставы являются разновидностью блоковидных с преобладающей подвижностью в сагиттальной плоскости (кроме суставов I пальца).

Рентгенологические критерии анатомо-топографических соотношений

На рентгенограмме в ладонной проекции оцениваются: в лучезапястном суставе — равномерная высота рентгенологической суставной щели между суставными поверхностями эпифиза лучевой кости с одной стороны и ладьевидной и полулунной костей запястья — с другой, а также расположение центра суставной поверхности полулунной кости на уровне дис-тального лучелоктевого сочленения. В дистальном лучелоктевом суставе — расположение на одном уровне смежных краев проксимальных поверхностей лучевой и локтевой костей и равномерная ширина рентгеновской суставной щели. В межзапястном суставе — равномерная ширина рентгеновской суставной щели и расположение середины суставной поверхности центральной кости запястья на уровне промежутка между полулунной и ладьевидной костями. В пястно-фаланговых и межфаланговых суставах — также равномерная ширина рентгеновской суставной щели и, кроме того (при условии правильной укладки при рентгенографии), расположение на одном уровне центров сочленяющихся суставных поверхностей.

На рентгенограмме в боковой проекции критерием правильности анатомических соотношений в лучезапястном суставе служит равномерность высоты дугообразной рентгеновской суставной щели, а также совпадение расположения центров суставных поверхностей эпифиза лучевой и полулунной костей запястья (при условии выполнения рентгенографии в среднем положении кисти). В суставе между центральной и полулунной костями о правильности анатомических соотношений свидетельствует также равномерность ширины рентгеновской суставной щели и совпадение суставных поверхностей сочленяющихся костей.

Этапы оссификации костей кисти и лучезапястного сустава

В процессе энхондрального костеобразования этого отдела костно-суставной системы могут быть выделены три периода:

- — первый период — до появления первых центров оссификации анатомических образований, имеющих к моменту рождения хрящевое строение;

- — второй период, продолжительностью в 12 лет— период окостенения эпифизов трубчатых костей предплечья и кисти и костей запястья;

- — третий — завершающий — период синостозирования метаэпифизарных ростковых зон.

Возраст до 4 месяцев. Дистальные метаэпифизы костей предплечья и кости кисти сохраняют степень оссифицированности, достигнутую к концу внутриутробного развития. Хрящевое строение в этот период имеют эпифизы коротких трубчатых костей кисти и костей предплечья, а также все кости запястья.

С 4 месяцев до 2 лет (рис. 19.42). Появляются центры оссификации двух костей запястья — головчатой и крючковидной — и ядро окостенения дистального эпифиза лучевой кости. Возрастной срок начала окостенения костей запястья — 4 месяца, эпифиза лучевой кости — 9— 12 месяцев.

Рис. 19.42. Рентгенограмма лучезапястного сустава (6 мес).

Центры оссификации прослеживаются только в головчатой и крючковидной костях. 1 — головчатая кость; 2 — крючковидная кость.

Рис. 19.43. Рентгенограмма лучезапястного сустава (3—4 года).

Ядра оссификации прослеживаются в: 1 — головчатой кости; 2 — крючковидной кости; 3 — трехграной кости; 4 — полулунной кости; 5 — дистальном эпифизе лучевой кости; 6 — эпифизах костей запястья; 7 — эпифизах проксимальных фаланг пальцев.

В этот же период оссифицируются метафизы коротких трубчатых костей кисти и костей предплечья.

Критерием правильности соотношений во всех названных суставах являются: при среднем положении пальцев — расположение обоих (медиального и латерального) краев метафиза ди-стальной кости на уровне одноименных краев метафиза проксимальной кости; при лучевом или локтевом отклонении пальцев — совпадение краев метафизов сочленяющихся костей только на одной стороне, на той, в которую отклонен палец (при лучевом отклонении — совпадение лучевых краев метафизов, при локтевом отклонении — локтевых краев).

2 года. Возраст начала оссификации пястных костей и фаланг пальцев. За счет самостоятельного центра оссификации у названных костей происходит окостенение только одного эпифиза: у пястных костей — дистального, у фаланг пальцев — проксимального. Исключение представляет только I пястная кость, у которой центр оссификации имеет проксимальный эпифиз. Наблюдающиеся иногда ядра окостенения проксимальных эпифизов других пястных костей, обозначаемые термином «псевдоэпифизы», рассматриваются как вариант нормы

В 3 года появляется центр оссификации третьей кости запястья — трехгранной.

В 4 года начинает окостеневать полулунная кость запястья (рис. 19.43, 19.44).

С 4,5 до 7 лет основным проявлением энхон-дрального костеобразования лучезапястного сустава и кисти является начало окостенения трех костей запястья — ладьевидной, трапециевидной костей и кости-трапеции. Начало их окостенения не имеет таких точных возрастных сроков, как четырех упомянутых выше костей запястья. Можно лишь отметить, что в большинстве случаев наблюдается следующая последовательность появления центров оссификации в них: сначала центр оссификации кости трапеции, затем ладьевидной кости и в последнюю очередь — трапециевидной (рис. 19.45, 19.46).

Рис. 19.44. Рентгенограмма лучезапястного сустава (4,5 года — 5 лет).

1 — эпифиз основания 1-й пястной кости.

Рис. 19.45. Рентгенограмма лучезапястного сустава (6 лет).

1 — ядро оссификации кости-трапеции.

Хрящевое строение к 7 годам сохраняют: краевые отделы костей запястья, верхушка шиловидного отростка лучевой кости и головка локтевой кости вместе с шиловидным отростком.

В 8—9 лет основным проявлением энхондрального костеобразования в течение рассматриваемого периода является окостенение головки локтевой кости. Первой стадией этого процесса является появление центра оссификации хрящевой модели собственно головки (рис. 19.47). Параллельно в течение нескольких месяцев появляется ядро окостенения шиловидного отростка.

Рис. 19.46. Рентгенограмма лучезапястного сустава (6-7 лет).

1 — ядро оссификации ладьевидной кости.

Рис. 19.47. Рентгенограмма лучезапястного сустава (8-9 лет).

1 — кость-трапеция; 2 — трапециевидная кость; 3 — эпифиз локтевой кости.

Рис. 19.48. Рентгенограмма лучезапястного сустава (10-11 лет).

1 —бугорок эпифиза локтевой кости (шиловидный отросток).

Окостенение большей части головки локтевой кости и слияние с ней шиловидного отростка происходит в среднем в 9 лет. Параллельно с окостенением головки локтевой кости нарастает степень оссифицированности костей запястья, вплоть до полного окостенения, наступающего к 10 годам. Хрящевое строение к концу рассматриваемого возрастного периода сохраняют: гороховидная кость запястья, небольшая часть головки локтевой кости, сесамовидная кость первого пястно-фалангового сустава и метаэпифизарные ростковые зоны коротких трубчатых костей кисти и костей предплечья.

В 10 лет появляется центр оссификации гороховидной кости запястья.

В этом возрасте возможен анализ всех рентгенологических показателей анатомического строения лучезапястного сустава и кисти (рис. 19.48).

Рис. 19.49. Рентгенограмма лучезапястного сустава (12—13 лет).

а — ладонная проекция: 1 — гороховидная кость.

б — боковая проекция: 1 — эпифиз лучевой кости; 2 — шиловидный отросток и эпифиз локтевой кости;

3 — ладьевидная кость; 4 — кость-трапеция; 5 — полулунная кость; 6 — головчатая кость; 7 — I пястная

кость.

Возраст 12—14 лет соответствует завершающей стадии постнатального формирования лучезапястного сустава и скелета кисти (рис. 19.49). Показателем наступления этой стадии служат окостенение сесамовидной кости пястно-фалангового сустава I пальца (в возрасте 12 лет) и наступление синостоза метаэпифизарной ростковой зоны I пястной кости (среднестатистический возрастной срок — 14 лет). Синостоз этой ростковой зоны наступает раньше синостоза метаэпифизарных и апофизарных ростковых зон всех других костей скелета и считается признаком наступающего прекращения роста костей.

Рентгенологическому анализу доступны все без исключения рентгенологические показатели анатомического строения данного отдела костно-суставной системы.

Нормальная анатомия кисти

Восемь костей запястья могут быть функционально разделены на проксимальный ряд (ладьевидная, полулунная, трехгранная, гороховидная) и дистальный ряд (трапеция, трапециевидная, головчатая, крючковидная). Гороховидная кость является вариантом сесамовидной кости, располагающейся в сухожилии локтевого сгибателя запястья и сочленяющейся с трехгранной костью. Соединение между дистальной суставной поверхностью лучевой, локтевой кости, треугольным суставным диском и проксимальным рядом костей запястья формируют лучезапястный сустав. Этот сустав в 15% случаев сообщается с гороховидно-трехгранным сочленением. Проксимальный и дистальный ряды костей запястья формируют межзапястный сустав. Дистальный ряд костей запястья и основание пястных костей образуют запястно-пястный сустав, который неподвижен, благодаря сильному связочному аппарату (амфиартроз). Соединения между основаниями пястных костей известны как межпястные суставы. Отдельно выделяют запястно-пястный сустав I пальца и дистальный лучелоктевой сустав. Суставная поверхность луча вогнутая и образует сигмовидную вырезку для локтевой кости.

Анатомическое строение связочного аппарата запястья очень сложное. Выделяют межкостные связки (между костями запястья), которые частично прикреплены к внутренней суставной капсуле и являются как бы внутренними связками, и экстракарпальные связки, укрепляющие капсулу сустава снаружи (наружные связки запястья).

Внутренние связки. Проксимальный ряд костей запястья соединяет межкостные связки (ладьевидно-полулунная связка между ладьевидной и полулунной костью и полулунно-трехгранная связка между полулунной и трехгранной костью), формируя функциональную единицу. Эти связки разграничивают лучезапястный и межзапястный сустав и препятствуют их сообщению (рис. 19.50).

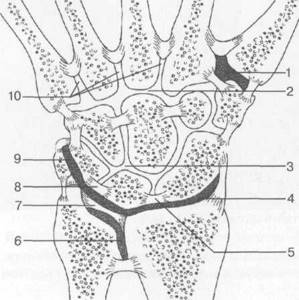

Рис. 19.50. Суставы и межкостные связки лучезапястной области.

1 — I пястно-запястный сустав (I пальца); 2 — общее пястно-запястное сочленение; 3 — проксимальное межзапястное сочленение; 4 — лучезапястный сустав; 5 — ладьевидно-полулунная связка; 6 — дистальный лучелоктевой сустав; 7 — треугольный (локтевой) диск; 8 — полулунно-трехгранная связка; 8 — полулунно-трехгранная связка; 9 — трехгранно-гороховидная связка; 10 — межпястные промежутки.

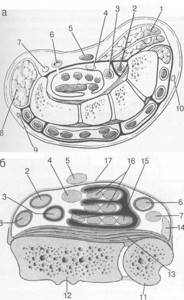

Рис. 19.51. Сухожилия лучезапястного сустава.

а — ладонная поверхность на уровне костей запястья: 1 — m. abductor pollicis brevis; 2 — сухожилие т. flexor carpi radialis; 3 — сухожилие т. flexor pollicis longus; 4 — nervus medianus; 5 — сухожилие т. palmaris longus; 6 — arteria ulnaris; 7 — ладонная ветвь n. unaris; 8 — m. abductor digiti minimi; 9 — тыльная ветвь n. unaris; 10 — поверхностная ветвь п. radialis.

б — на уровне лучезапястного сустава по ладонной поверхности: 2 — сухожилие m. flexor carpi radialis; 3 — сухожилие т. flexor pollicis longus; 4 — n. medianus; 5 — сухожилие т. palmaris longus; 6 — a. ulnaris; 7 — n. ulnaris; 11 — локтевая кость; 12 — лучевая кость; 13 — m. pronator quadratus; 14 — сухожилие m. flexor carpi ulnaris; 15 — сухожилие m. flexor digitorum profundus в синовиальном влагалище; 16 — сухожилие mm. flexor digitorum superficialis в синовиальном влагалище; 17 — lig. carpalis palmaris; 18 — a. radialis.

Как и все связки, они также подвергаются дегенеративным изменениям и повреждениям. Так, дефекты ладьевидно-полулунной и полулунно-трехгранной связок встречаются у 30% людей пожилого возраста, не предъявляющих жалоб. Дистальный ряд костей также соединен межкостными связками. Форма расположения межкостных связок и локтевого диска способствует образованию различных отделов суставной полости. Наружные связки. Вся область запястья покрыта плотной фиброзной капсулой, частично укрепленной сильными связками. С ладонной стороны проходит лучеголовчатая связка, которая является частью ладонной лучезапястной связки. Она идет от шиловидного отростка лучевой кости над ладьевидной к головчатой кости. Лучетрехгранная связка также является частью ладонной лучезапястной связки. Она начинается от шиловидного отростка лучевой кости и идет в косом направлении, пересекает полулунную кость и присоединяется к ее фиброзным волокнам (в частности, с ладонной лучезапястной связкой). На локтевой поверхности ладонно-запястной области фиброзные волокна начинаются от шиловидного отростка локтевой кости и формируют треугольный фиброзно-хрящевой комплекс. Эти связки вместе с лучеладонными связками формируют фигуру, напоминающую букву V, и известны как проксимальная и дистальная V-образные связки.

На тыльной поверхности существуют две мощные диагональные связки. Проксимальная связка, идущая от шиловидного отростка луча над полулунной костью к трехгранной кости, называется дорсальной лучетрехгранной связкой и представляет собой дорсальный компонент связочного крепления запястья. Трехгранная кость является костной основой этого крепления. От трехгранной кости натянуты широкие веерообразные фиброзные волокна к другим костям дистального ряда запястья и к кости-трапеции. Они называются дорсальной запястной связкой. Лучевая и локтевая коллатеральные связки видны на соответствующих сторонах запястной области (рис. 19.50).

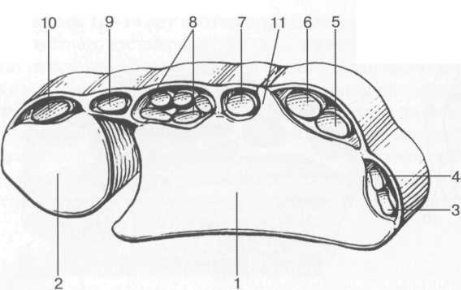

Рис. 19.52. Сухожилия лучезапястного сустава по тыльной поверхности (каждая из групп в собственном синовиальном футляре).

1 — лучевая кость; 2 — локтевая кость; 3 — сухожилие m. extensor pollicis brevis; 4 — сухожилие т. abductor pollicis longus; 5 — сухожилие т. extensor carpi radialis brevis; 6 — сухожилие т. extensor carpi radialis longus; 7 — сухожилие т. extensor pollicis longus; 8 — сухожилие т. extensor digitorum communis et mm. extensor indicis proprius; 9 — сухожилие т. extensor digiti quinti; 10 — сухожилие т. extensor carpi ulnaris; 11 — бугорок Листера лучевой кости.

Треугольный суставной диск представляет собой волокнисто-хрящевую пластинку, расположенную между дистальным отделом локтевой кости с одной стороны и трехгранной и полулунной костями — с другой. Он имеет треугольную форму и идет от гиалинового хряща дистальной суставной поверхности лучевой кости, плавно переходя в волокна и связки, натянутые между шиловидным отростком локтевой кости и проксимальным рядом костей запястья. Два пучка волокон, начинающихся от локтевой кости в двух местах: от шиловидного отростка локтевой кости и от основания дистального конца локтевой кости,— скользят над дистальной поверхностью головки локтевой кости, покрытой гиалиновым хрящом. Локтевой компонент лучезапястного сустава расположен дистально по отношению к треугольному диску. Центральная и лучевая часть диска практически не васкуляризированы по сравнению с локтевой частью. Из-за хорошей васкуляризации локтевая часть диска обладает высокой ИС на Т1- и Т2-ВИ. Поскольку на изображениях трудно разделить множественные волокнистые структуры локтевой части запястья, треугольный диск и связочный комплекс называют треугольным фиброзно-хрящевым комплексом. Кроме диска, в этот комплекс входят дорсальная и ладонная лучелоктевые связки — достаточно вариабельные связочные структуры между трехгранной и локтевой костью, обозначаемые как локтезапястный мениск, локтевая коллатеральная связка, две локтезапястные связки, локтеполулунная связка и локтетрехгранная связка.

Локтезапястный мениск может содержать добавочную мелкую кость, которая называется os triquetrum secundarium или os triangulare.

В лучезапястном суставе осуществляется сгибание и разгибание, а также лучевое и локтевое отведение. Сгибание происходит в большей степени в лучезапястном суставе, а разгибание — в межзапястном суставе. Ладьевидная кость заметно изменяет свое положение при локтевом и лучевом отведении. При лучевом отведении это обычно 45—50″ наклон в ладонную сторону по отношению к продольной оси луча с абдукцией в лучевую сторону. При локтевом отведении она становиться более прямо и занимает область между дистальной поверхностью луча, костью-трапецией и трапециевидной костью.

Межфаланговые суставы кисти находятся между смежными фалангами каждого пальца. Связочный аппарат межфаланговых суставов кисти представлен ладонными связками, которые идут от боковых поверхностей блоков и прикрепляются: один — к боковой поверхности фаланг — боковые связки, а другие — к их ладонной поверхности. Большой палец имеет один межфаланговый сустав.

Таблица 1 9.6. Сухожилия лучезапястного сустава и их локализация

| Тыльные сухожилия | Локализация | |

| 1. Extensor pollicis brevis Abductor pollicis longus | Наружная поверхность лучевой кости | |

| 2. Extensor carpi radialis longus Extensor carpi radialis brevis | Тыльно-наружная поверхность лучевой кости | |

| 3. Extensor pollicis longus | Тыльная центральная поверхность лучевой кости | |

| 4. Extensor digitorum Extensor indicis | Тыльно-ульнарная поверхность лучевой кости (имеют общую синовиальную сумку) | |

| 5. Extensor digiti minimi | Тыльная поверхность локтевой кости | |

| 6. Extensor carpi ulnaris | Тыльно-ульнарная поверхность локтевой кости | |

| Ладонные сухожилия | Локализация | |

| 1. Flexor carpi ulnaris (п. ulnaris, a. ulnaris) | Наружная волярно-ульнарная поверхность локтевой кости | |

| 2. М. pronator quadratus | Покрывает лучевую и локтевую кости, расположена глубоко | |

| 3. Flexor digitorum superficial | Центрально, две — поверхностно, две — глубже под ними, непосредственно под ладонной связкой запястья | |

| 4. Flexor digitorum profundus | Непосредственно под поверхностными сгибателями. Четыре на одной линии в области локтевой бурсы. | |

| 5. Palmaris longus (n. medianus) | Центрально, смещено в радиальную сторону от поверхностных сгибателей, поверхностно по отношению к ладонной связке запястья Непосредственно под сухожилием и ладонной связкой | |

| 6. Flexor carpi radialis Flexor pollicis longus (a. radialis) | По волярно-радиальной поверхности лучевой кости непосредственно под ладонной связкой В bursa radialis под flexor carpi radialis Кнаружи от сухожилий | |

Сухожилия мышц, проходя в каналах кисти, окружены синовиальными влагалищами, содержащими по несколько сухожилий. Сухожилия лучезапястного сустава подразделяются на ладонную группу и тыльную (или дорсальную) группу сухожилий. В ладонную группу включены группа сухожилий-сгибателей, в дорсальную — сухожилий-разгибателей. Ладонная группа расположена преимущественно в области запястного канала или карпального туннеля. Дорсальную группу подразделяют на 6 подгрупп — карманов, в соответствии с расположением по отношению к костям лучезапястного сустава (табл. 19.6, см. рис. 19.51; рис. 19.52).

На тыльной стороне запястья имеется широкий укрепляющий фиброзный тяж — extensor retinaculi, который состоит из нескольких связок, формирующих шесть карманов, или отделов, каждый из которых имеет синовиальное влагалище для проходящих там сухожилий разгибателей кисти (см. рис. 19.50). В первом кармане, расположенном возле шиловидного отростка лучевой кости, залегают волокна сухожилия, отводящего палец, и короткого разгибателя пальцев. Сухожилия длинного и короткого лучевых разгибателей запястья лежат во втором кармане, латерально от дорсального бугорка лучевой кости. В третьем кармане, медиально по отношению к дорсальному бугорку, расположено сухожилие длинного разгибателя пальцев. В четвертом кармане залегают сухожилия разгибателей пальцев и разгибателя указательного пальца. В пятом кармане расположено сухожилие разгибателя мизинца; в шестом кармане — локтевого разгибателя запястья.

На внутренней, или ладонной стороне запястья также находится укрепляющий фиброзный тяж, только сухожилий сгибателей кисти — flexor retinaculi, формирующий запястный канал (см. рис. 19.52). Этот фиброзный тяж прикрепляется медиально к гороховидной кости, латерально — к крючковидной кости, где разделяется на два слоя, крепящиеся к бугоркам ладьевидной и трапециевидной костей. Сухожилие лучевого сгибателя запястья расположено между двумя прослойками фиброзного тяжа, где проходят сухожилия глубоких и поверхностных сгибателей пальцев, сухожилие длинного сгибателя пальцев и медиальный нерв. Сухожилие длинного сгибателя пальцев идет ближе к лучевой поверхности канала и имеет собственное синовиальное влагалище. Другие восемь сухожилий сгибателей заключены в общее сухожильное влагалище (см. рис. 19.51).

Медиальный нерв проходит через запястный канал латеральнее и выше сухожилий сгибателей пальцев. Сухожилие локтевого сгибателя запястья расположено медиально у локтевой кости и заключено в синовиальную оболочку. Между сухожилиями сгибателей пальцев и сухожилием локтевого сгибателя запястья располагаются локтевая артерия и нерв. Сухожилия поверхностных сгибателей пальцев кисти прикрепляются к проксимальной части средней фаланги пальцев. Сухожилия глубоких сгибателей пальцев прикрепляются к основанию дистальной фаланги. Сухожилия сгибателей пальцев фиксированы к фалангам с помощью кольцевидных (или анулярных) связок.

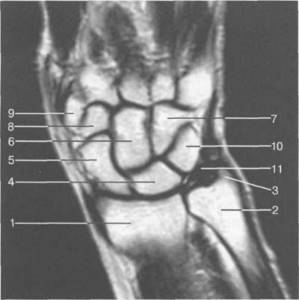

МРТ-анатомия кисти

Корональная плоскость является стандартной плоскостью для визуализации кисти (рис. 19.53). Костный мозг костей запястья, особенно полулунной и ладьевидной, можно легко оценить, в виде однородного высокоинтенсивного сигнала на Т1-ВИ. Точечное снижение интенсивности сигнала может соответствовать костным компактным «островкам», мелким кистам и питающим сосудам. Равномерно высокая интенсивность сигнала отражает отсутствие гемопоэтического костного мозга в дистальных отделах конечностей. Межкостные ладьевидно-полулунная и полулунно-трехгранная связки не всегда визуализируются на корональных срезах. Поскольку полулунно-трехгранная связка чуть меньше, она визуализируется реже, чем ладьевидно-полулунная связка.

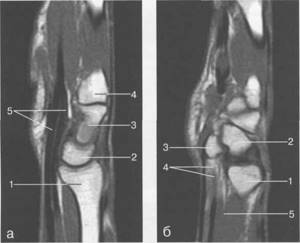

Рис. 19.53. МРТ лучезапястного сустава и костей запястья (корональная плоскость).

1 — лучевая кость; 2 — локтевая кость; 3 — шиловидный отросток локтевой кости; 4 — полулунная кость; 5 — ладьевидная кость; 6 — головчатая кость; 7 — крючковидная кость; 8 — трапециевидная кость; 9 — кость-трапеция; 10 — трехгранная кость; 11 —треугольный диск.

Рис. 19.54. МРТ лучезапястного сустава и кисти в аксиальной плоскости.

а — уровень лучезапястного сустава: 1 — лучевая кость; 2 — локтевая кость; 3 — группа ладонной поверхности сухожилий; 4 — группа тыльной поверхности сухожилий.

б — уровень костей запястья: 1 — крючковидная кость; 2 — головчатая кость; 3 — трапециевидная кость; 4 — кость-трапеция; 5 — группа сухожилий сгибателей; 6 — п. medianus; 7 — группа сухожилий разгибателей.

в — уровень пястных костей: 1 — I пястная кость; 2 — II пястная кость; 3 — III пястная кость; 4 — IV пястная кость; 5 — V пястная кость; 6 — сухожилие m. flexor pollicis longus; 7 — ладонный апоневроз; 8 — сухожилия сгибателей; 9 — п. medianus; 10 — m. abductor digiti munimi; 11 — m. abductor pollicis brevis.

Указанные связки не занимают все межзапястное пространство, а располагаются преимущественно вдоль периферического отдела этой зоны. Поэтому на корональных срезах они прослеживаются на уровне лучезапястного сустава, а не межзапястного. Что касается остальных межзапястных сочленений, пространство их заполнено гиалиновым хрящом сочленяющихся костей.

Существуют различные варианты прикрепления ладьевидно-полулунной связки к гиалиновому хрящу ладьевидной и полулунной кости. Чаще всего она широко прикрепляется в области проксимальной суставной поверхности полулунной кости. Капсулярные связки, фиб-розно-хрящевой диск и межкостные связки характеризуются низкой интенсивностью сигнала изображения во всех типах взвешенности. Эти фиброзно-хрящевые структуры могут иметь различные отклонения в виде «искусственного» повышения ИС наТ1- иТ2-ВИ и Pd-изображе-ниях. При определенных положениях сустава

возникают артефакты, симулирующие гиперинтенсивные зоны в этих структурах (эффект «магического угла»). Во многих статьях описаны случаи повышения ИС от ладьевидно-полулунной и трехгранной связки, выявляемые у пациентов, не предъявляющих жалоб, и являющиеся проявлением дегенеративных изменений. Эти изменения сигнала могут быть точечными или линейными и располагаются как на протяжении связки, так и в месте прикрепления кости. Возможно несколько вариантов повышения ИС: треугольное, линейное и аморфное.

Рис. 19.55. MPT лучезапястного сустава в сагиттальной плоскости.

а — через плоскость лучевой кости: 1 — лучевая кость; 2 — полулунная кость; 3 — головчатая кость; 4 — основание II! пястной кости; 5 — сухожилие m. flexor digitorum profundus et superficialis. 6 — через плоскость гороховидной кости: 1 — лучевая кость; 2 — трехгранная кость; 3 — гороховидная кость; 4 — сухожилие m. flexor digitorum profundus et superficialis; 5 — т. pronator quadratus.

Дегенеративные возрастные изменения в локтевом диске обычно появляются после 30 лет. Они характеризуются зоной высокой интенсивности, которую следует дифференцировать с разрывом или воспалением. Гистологические исследования этих зон выявили малое количество хондроцитов, отражающее изменения фиброзного матрикса. На 71- и Т2-ВИ визуализируется фокальное и линейное повышение интенсивности сигнала. Линейное повышение интенсивности сигнала, доходящее до суставной поверхности, обычно соответствует полному старому разрыву. Эти дегенеративные изменения прогрессируют с возрастом, но редко сопровождаются клиническими проявлениями. Жидкость и выпот, как правило, не визуализируются в капсуле и карманах лучезапястного сустава здоровой кисти. Вместе с тем при использовании Т2-ВИ, STIR- и GRE-последователь-ностей можно выявить небольшое количество жидкости. Выпот, превышающий 1 — 1,5 мм по толщине, считается патологическим. Исследование в корональной плоскости при толщине среза 3 мм дает возможность оценить треугольный фиброзно-хрящевой диск. Его волокна имеют низкую интенсивность сигнала в области дистальной суставной поверхности локтевой кости.

Сагиттальная плоскость. Изображения, полученные в сагиттальной плоскости, позволяют оценить положение костей запястья по отношению друг к другу, в особенности оси лучевой, полулунной, головчатой и ладьевидной костей, которые можно измерить. Эффективность этих измерений превосходит возможности боковых рентгенограмм, поскольку отсутствует эффект наложения костей друг на друга. Ладонные и тыльные подвывихи можно точно визуализировать только в сагиттальной плоскости. Сагиттальная плоскость является главной для оценки нестабильности и дегенеративных изменений (рис. 19.55).

Аксиальная плоскость позволяет визуализировать запястный канал и его содержимое. Ре-тинакулюм, который располагается между дистальной поверхностью ладьевидной кости, бугорком кости-трапеции и крючка крючковатой кости, виден как структура с низкой ИС. Срединный нерв располагается сразу под ним и из-за содержания воды и жира характеризуется гиперинтенсивным сигналом по сравнению с сухожилиями сгибателей на всех типах ВИ. Различные варианты расположения срединного нерва хорошо видны в поперечной плоскости и не должны приниматься за патологические изменения. Отчетливо дифференцируются сухожилия поверхностных и глубоких сгибателей, а также наличие даже небольшого жидкостного содержимого сухожильных влагалищ, которое можно зарегистрировать на Т2-ВИ. Ладонные и тыльные капсульные связки визуализируются на поперечных срезах, как правило, при наличии патологических изменений. Только в этой плоскости можно адекватно оценить анатомо-топографические соотношения лучелоктевого сустава и диагностировать минимальные ладонные и тыльные подвывихи (рис. 19.56).

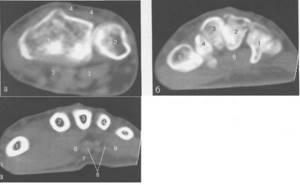

Рис. 19.56. КТ лучезапястного сустава.

а —через плоскость лучезапястного сустава: 1 —лучевая кость; 2 — локтевая кость; 3 — сухожилия мышц-сгибателей; 4 — сухожилия мышц-разгибателей.

б — через плоскость костей запястья: 1 — крючковидная кость; 2 — головчатая кость; 3 — трапециевидная кость; 4 — кость-трапеция; 5 — основание I пястной кости; 6 — сухожилие мышц сгибателей, в — через плоскость пястных костей: 1 — Т пястная кость; 2 — II пястная кость; 3 — III пястная кость; 4 — IV пястная кость; 5 — V пястная кость; 6 — сухожилие m. flexor pollicis longus; 7 — ладонный апоневроз; 8 — сухожилия мышц-сгибателей.

Ультразвуковая анатомия кисти и лучезапястного сустава

Визуализация крупных боковых связок запястья: лучевой, прикрепляющейся к шиловидному отростку лучевой кости и ладьевидной кости, и локтевой, начинающейся от шиловидного отростка локтевой кости и прикрепляющейся к трехгранной и частично к гороховидной кости, доступна и при УЗИ. Закономерности их эхографической картины не отличаются от таковых других крупных связок. На тыльной и ладонной стороне лучезапястный сустав укреплен за счет дорсальной ладонной и лучезапястной связок, которые определяются как тонкие ги-перэхогенные структуры. Исследования сухожилий запястного канала и тыльной поверхности кисти позволяют хорошо дифференцировать сухожилия, особенно расположенные в синовиальных влагалищах. Сканирование сухожилий и медианного нерва осуществляют сначала в поперечной плоскости, затем датчик ориентируют вдоль той структуры, которую непосредственно исследуют. Треугольный суставной диск в таком случае имеет вид треугольной (менископодобной) структуры умеренно повышенной эхогенности (рис. 19.57—19.59).

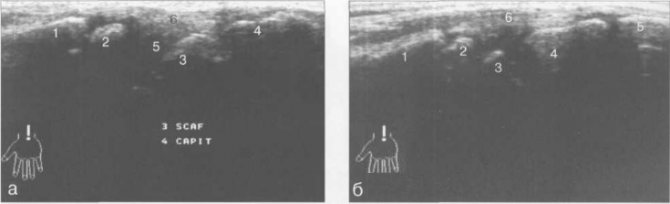

Рис. 19.57. УЗИ лучезапястного сустава (6—7 лет). Продольное сканирование.

а — по ладонной поверхности: 1 — метафиз лучевой кости; 2 — эпифиз лучевой кости; 3 — ладьевидная кость; 4 — головчатая кость; 5 — лучезапястный сустав; 6 — сухожилие m. flexor.

б — по тыльной поверхности: 1 — метафиз лучевой кости; 2 — эпифиз лучевой кости; 3 — ладьевидная кость; 4 — головчатая кость; 5 — основание III пястной кости; 6 — сухожилие m. extensori digitorum.

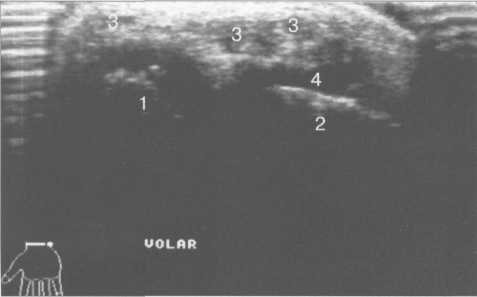

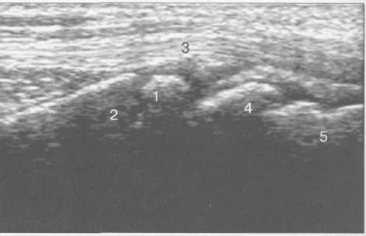

Рис. 19.58. УЗИ лучезапястного сустава (6—7 лет). Поперечное сканирование по ладонной поверхности.

1 — эпифиз локтевой кости; 2 — эпифиз лучевой кости; 3 — сухожилие мышц сгибателей и их синовиальные влагалища; 4 — неоссифицированный хрящ эпифиза.

Рис. 19.59. УЗИ лучезапястного сустава (12 лет). Продольное сканирование по тыльной поверхности вдоль оси I пальца.

1 — метафиз лучевой кости; 2 — эпифиз лучевой кости; 3 — сухожилие m. extensor carpi radialis; 4 — ладьевидная кость; 5 — головчатая кость.

Лучевые критерии нормы лучезапястного сустава

1. По данным рентгенографии:

- — угол «кистевого» сустава в ладонной проекции составляет 72—95° (он формируется пересечением линий, идущих через шиловидные отростки лучевой и локтевой костей, и линии оси диафиза лучевой кости);

- — угол «кистевого» сустава в боковой проекции равен 79—94°;

- — ширина суставной щели лучезапястного сустава не превышает 2—2,5мм;

- — угол лучезапястного сустава в ладонной проекции составляет около 30°. Этот угол образован перпендикуляром к оси диафиза лучевой кости и линией, идущей через края суставной поверхности эпифиза лучевой кости;

- — ширина межзапястного сустава равна 1,5—2 мм;

- — ширина запястно-пястного сустава не менее 1—2 мм;

- — общая толщина кортикального слоя составляет около 4—5 мм (измеряют проксимальную фалангу указательного пальца);

- — ширина межфаланговых суставов равна 1—2 мм;

- — ладьевидно-полулунный угол (между осями костей) не более 70°;

- — продольная ось, проходящая через лучевую кость, головчатую кость и 111 пястную кость, должны совпадать.

2. По данным МРТ:

- — лучезапястный угол в корональной плоскости равен 10—30°, а в сагиттальной плоскости — 10-15°;

- — треугольный ульнарный диск имеет среднюю толщину 16 мм+5 мм;

- — ширина сустава в области дистального лучелоктевого пространства равна 3 мм;

- — ширина других суставов не превышает 2 мм.

Показания для проведения диагностики

Рекомендуется провести исследование при травмах и воспалительных процессах, признаках поражения суставов запястья и кисти.

Показания следующие:

- Отечность, деформация и гиперемия в области кисти;

- Боль при покое и движении;

- Травмы кисти;

- Ревматоидный артрит, артроз;

- Деструктивные изменения (остеомиелит);

- Внутриутробные аномалии развития;

- Новообразования.

Наиболее частые направления на рентген кисти связаны с нарушением строения мелких суставов.

Рентген лучезапястного сустава диагностирует травматические повреждения на основании:

- Контуров костей рук;

- Их целостности;

- Расстояния между ними.

Наши клиники в Санкт-Петербурге

Структурное подразделение Поликарпова Аллея Поликарпова 6к2 Приморский район

- Пионерская

- Удельная

- Комендантский

Структурное подразделение Жукова Пр.Маршала Жукова 28к2 Кировский район

- Автово

- Проспект Ветеранов

- Ленинский проспект

Структурное подразделение Девяткино Охтинская аллея 18 Всеволожский район

- Девяткино

- Гражданский проспект

- Академическая

Получить подробную информацию и записаться на прием Вы можете по телефону +7 (812) 640-55-25

Записаться на прием

Обращаем Ваше внимание на график технологических перерывов КТ и рентген кабинета.

Рентгенография, как одно из самых информативных и наглядных диагностических исследований, помогает выявить различного рода повреждения, патологии развития, травмы, воспалительные процессы лучезапястного сустава, состояние костей, хрящей, мягких тканей нижней части предплечья, запястья. Самыми распространенными заболеваниями этой области верхней конечности являются артрит, артроз, тендинит, некроз, туннельный синдром, травмы, остеохондропатии.

Рентген запястья и кисти

- Метод используется в хирургии и ортопедии для диагностики повреждений травматического характера – трещин, вывихов, переломов.

- В ревматологии исследование важно для диагностирования системных патологий, поражающих суставы.

- Эндокринологи используют рентгенографию запястья и кисти для определения костного возраста. Такие исследования проводят детям, развитие и рост которых отличается от средних показателей в одну или другую сторону.

- Исследование назначают, если у пациента диагностируется нарушение обмена фосфора и кальция, что свидетельствует о патологии паращитовидных желез

Суставы кистей рук изменяются под воздействием ревматических заболеваний. Рентгенография позволяет оценить степень поражения костей и мягких тканей, показывает уплотнения и утолщения.

Классификация переломов костей кисти

В зависимости от наличия или отсутствия повреждения кожи над переломом различают:

- закрытые переломы — целостность кожи не нарушена;

- открытые переломы — в области повреждения имеется рана, в которой могут определяться костные отломки.

По положению костных отломков:

- без смещения — сломанная кость сохраняет свое положение, отломки точно соприкасаются по линии перелома;

- со смещением — костные отломки расходятся в стороны и в результате не могут срастись по линии перелома без их сопоставления — репозиции.

По вовлечению в перелом суставных структур:

- внесуставные переломы — линия перелома проходит вне полости сустава;

- внутрисуставные переломы — линия перелома находится внутри полости сустава;

- переломовывихи — нарушение целостности кости в сочетании с вывихом в смежном суставе.

По локализации перелома:

- переломы костей запястья;

- переломы пястных костей;

- переломы фаланг пальцев.

Также можно классифицировать переломы кисти в зависимости от количества отломков, степени смещения, присоединения инфекции. Важное значение имеет и этиология перелома — был ли он травматическим или же патологическим — возникшим на фоне заболевания костей. Все эти факторы влияют на выбор лечебной тактики при переломах и в конечном итоге — возможности полного восстановления функции поврежденной кисти.

Что покажет рентгенография?

Диагностика показывает:

- Состояние костных структур;

- Наросты хрящевой ткани;

- Уплотнения вокруг суставов;

- Контур щелей;

- Новообразования на костях и тканях;

- Изменение плотности тканей, их истончение (признаки артроза);

- Внутрисуставные кисты

- Травмы – трещины, переломы и их точное расположение.

Врач-рентгенолог изучает снимок и пишет заключение, на основании которого ортопед, либо хирург-травматолог назначает пациенту эффективное лечение.

Рентгенография или МРТ лучезапястного сустава?

Рентгенография является быстрым, доступным и достаточно точным диагностическим методом. Такой способ позволяет увидеть костную структуру, проанализировать ее состояние, обнаружить патологии и травмы, смещения и нарушения.

Но в случаях, когда надо оценить состояние мягких тканей, мышц и связок могут назначить МРТ. СКТ или МРТ лучезапястного сустава назначают при подозрениях на некоторые заболевания, такие как: туннельный синдром, онкологические болезни, аномалии развития кисти и т.д. Как правило, лечащий врач самостоятельно решает вопрос о необходимости назначения того или иного метода диагностического обследования пациента, учитывая характер заболевания, травмы и нарушения, особенности организма пациента, его возраст, состояние и другие индивидуальные особенности.